东方IC/图

每天食用50克加工类肉制品,患结肠直肠癌概率增加18%

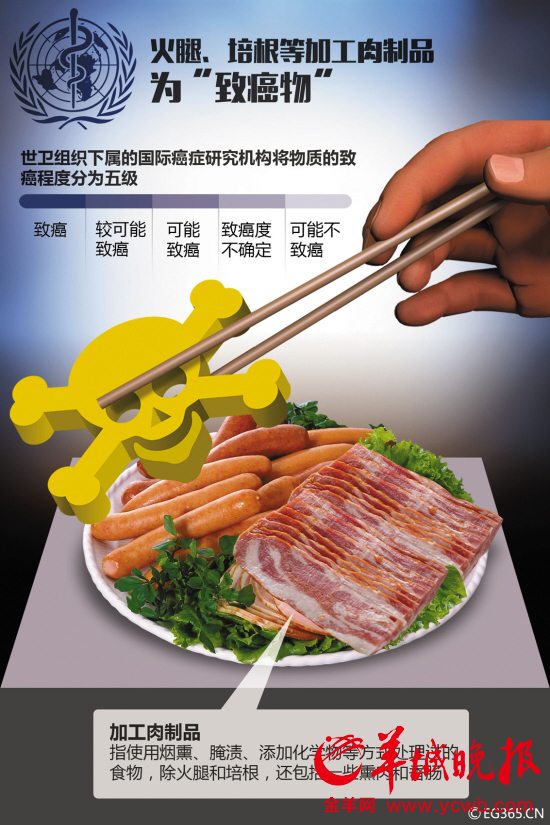

昨日,世界卫生组织下属机构国际癌症机构(IARC)正式发布公告称,火腿、培根等加工类肉制品被归入致癌物,位列致癌物风险等级的第一级,并称已有充分证据证明食用加工类肉制品可以导致癌症。

致癌程度分五级

此前有英国媒体透露,26日世卫组织将公布火腿、培根等致癌的相关消息。昨日国际癌症机构的公告中称,将火腿等加工类肉制品归入致癌物,是基于有效充分的证据。食用加工肉制品可能导致结肠直肠癌。

相关专家表示,每天食用50克的加工类肉制品,患结肠直肠癌的风险将增加18%。

该组织专刊组组长库东特·斯特莱夫博士称,虽然这个结果得到了证实,但个人患癌风险依然很小。如果食用加工类肉制品数量增多的话,患癌风险也会相应增加。

据了解,国际癌症研究机构将物质的致癌程度分为五级,依次为:1级致癌、2A较可能致癌、2B可能致癌、3级致癌度不确定和4级可能不致癌。截至2014年,名单内的“致癌物质”已达970种。

指证据可靠而非强度

加工类肉制品主要是指使用烟熏、腌渍、添加化学物等方式处理过的食物。有食品行业业内人士表示,公告内容将会对人们的饮食习惯产生影响,生产火腿等加工肉制品的企业也将受到波及。“一些人看了公告很可能就不再购买火腿,认为不健康会致癌。”该人士还表示,之前国际癌症机构曾将柴油烟、草甘膦除草剂认定为致癌物,给相关行业带来了一定负面效应。

对于该公告,有市民提出质疑,“爷爷奶奶已经90多岁,吃了一辈子腊肉,身体依然很好。这该如何解释?”

羊城晚报记者了解到,本次把火腿、培根等列为第一级致癌物,将与石棉、香烟、砒霜等并列。果壳网专业人士表示,虽然同为第一级致癌物,但千万不要把火腿等加工肉制品等同于砒霜。虽然在第一级致癌物中有砒霜、苯比芘等,并不意味着火腿的危害和砒霜的危害程度一样。因为国际癌症机构对致癌物分级的关键在于证据的可靠程度,而不是对人体危害的强度。同样是比较确定可能致癌的物质,也不能说它们的危害程度都一样,何况除了致癌之外,还要加上急性毒性等其他方面,才能反映整体的危害。不能说,吃火腿培根一定会得癌症,更不能将一克火腿和一克砒霜等同起来。

据了解,像火腿、培根、香肠等加工肉类,由于经过烟熏、腌制、添加化学物质等,会带来癌症风险,这在食品营养界早已达成共识。有可信的证据显示食用加工肉类是引致大肠癌的原因之一。数据显示,无论进食多少加工肉,都会增加患上大肠癌的风险。世界癌症研究基金会建议,一个人每周食用的红肉(包括牛肉、羊肉和猪肉)不应超过500克。

生活中,那些你可能吃过的致癌食品

但凡和“癌症”相关的食物,都会引发高度关注。但生活中,我们常常为了一饱口福而放松了警惕。

那么,什么食物致癌?什么食物不致癌?对认定为一级致癌物的物质,国际癌症研究机构通常会根据文献及研究报告,再经过相关的专家学者评估后做出结论。

1级致癌物主要有黄曲霉素、亚硝胺、尼古丁、苯比芘等

常见食物来源:

发霉变质的花生、玉米、大米等谷物(黄曲霉素)

发酵不当的豆腐乳、豆瓣酱等(黄曲霉素)

腐烂的粮食、蔬菜、鱼肉、蛋奶(亚硝胺)

盐腌的鱼肉、蔬菜(亚硝胺)

高温植物油、油炸过火的食品(苯并芘)

燃烧木炭、焦炭熏烤而成的鱼或肉(苯并芘)

香烟(尼古丁、亚硝胺)

酒精(乙醛)

槟榔(槟榔碱)

2A级较可能致癌物主要有丙烯酰胺、铅

常见食物来源:

120℃以上煎炸的土豆制品、咖啡及咖啡制品(丙烯酰胺)

松花蛋、爆米花、铅质焊锡罐头食品、水果皮(铅)

2B级可能致癌物主要有黄樟素、咖啡酸

常见食物来源:

生姜,尤其是腐烂的生姜、啤酒(黄樟素)

咖啡及咖啡制品(咖啡酸)

3级致癌度不确定物主要有苏丹红1号、胆固醇、咖啡因、三聚氰胺、糖精

常见食物来源:

进行非法着色处理的香肠、辣椒粉(苏丹红1号)、动物脂肪及内脏、蛋黄、奶油(胆固醇)

咖啡、茶、碳酸饮料、功能饮料(咖啡因)

糕点、果酱、调味酱汁、甜饮料(糖精) (吴珊)

还能愉快吃肉吗?

对1级和2A级致癌物要尽量避免,尤其是1级。

实在难以避免则能少吃就少吃,比如2级每月食用一至两次。只要不是长期过量食用就没有太大风险。